광천읍 옹암포, 충청연안 해산물 모여들어 번성 누려

<연재를 시작하며>

국토교통부는 전국의 하천을 한강권역, 금강권역, 낙동강권역, 영산강권역, 섬진강권역으로 나누어 관리하고 있다. 한반도의 큰 하천들은 서해로 흘러들어가며 감조구간이 긴 것이 특징이다. 이에 따라 내륙 깊숙이 조수가 드나들었으며 많은 포구들이 발달해 해양과 육지의 접점으로 물류의 중심이 되며 번성을 누렸다. 그러나 육상교통의 발달로 이러한 포구들의 기능은 쇠퇴하기 시작했으며 1970년대 이후 간척사업 붐이 일며 하굿둑으로 막혀 포구로서의 기능을 완전히 상실하기에 이르렀다. 금강하류에 위치한 서천군은 신탄진, 청주 오근장까지 이어지는 내륙 수로의 관문 역할을 하던 고장이었다. 이밖에 충남의 삽교천, 광천천, 금리천 등을 통해 고깃배들이 내륙으로 들어가 발달한 포구에서 교역이 이루어졌다. 이에 잊혀져가는 금강권역의 옛 포구들을 되살펴 봄으로써 과거 역사의 이해를 돕고 현재를 살아가는 우리의 정체성을 확인하고자 한다.

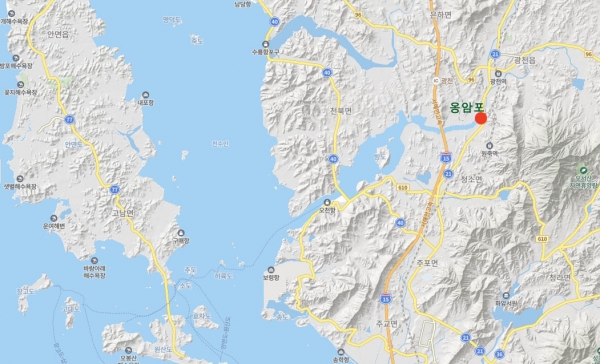

보령시 천북면과 오천면의 산뭉치를 뚫고 바닷물이 들어오는 끝에 옹암포(甕巖浦)가 있다. 홍성군 광천읍 옹암리이다. ‘독배’라고도 부른다. 옹암포는 서해가 내륙으로 13km나 만입된 포구였다.

오서산(791m) 북사면에서 발원한 광천천이 이곳에서부터는 기수역을 이루며 썰물 때 바닷물이 빠져나가면 드넓은 갯벌이 모습을 드러냈다. 그 중간에 미인도(美人島)라는 섬이 있다. 언제부터인지 이 섬을 빙도(冰島)라 부르고 있다. 보령의 서순희 작가는 그의 소설 ‘빙도’에서 빙도를 이렇게 그리고 있다.

“광천천이 흘러와 바닷물이 만나는 아름다운 섬이었다. 잘피가 무성해 잔고기의 인큐베이터 역할을 해 알을 가진 어미고기들이 많이 몰려들었다. 갯벌엔 바지락, 가무락, 백합, 주꾸미, 낙지가 지천이었고, 소라, 굴, 눈알고둥, 비트리고둥, 보말, 맵사리 등 갖가지 고둥이 바위벽에 부스럼 딱지처럼 붙어있지만, 겨울이면 민물이 합쳐진 섬 주변에 수정처럼 맑은 얼음이 뜬다고 빙도라 했다.”

옛 충청수영 자리에 있는 오천항을 거쳐 내륙으로 파고든 조류는 내륙에 해안선의 드나듦이 매우 복잡한 거대한 호수와 같은 바다를 이루어 놓았다. 이 바다는 이를 둘러싸고 있는 보령시 천북면, 홍성군 광천읍, 보령시 청소면, 보령시 오천면 주민들의 삶의 터전이었다. 서순희 작가의 장편 ‘순비기꽃 언덕에서’에 이곳 주민들의 삶이 잘 나타나 있다.

“밀물 때가 되면 바다는 마을 앞까지 들어와 은빛으로 출렁거렸다. 납작하게 엎드린 집들이 금세라도 그 물빛에 녹아들 것 같았다. 이십여 가구 쯤 되는 초가집들 사이는 드문드문 짠물이 고인 습지였다. 자갈과 모래가 섞인 그곳엔 사철쑥, 갯씀바귀, 통보리사초 같은 갯벌 식물들이 무성하게 자랐다.

<중략>

마을 사람들은 근처 논밭에서 땅을 일구다가 썰물 때가 되면 드넓은 갯벌에 나가 갯것을 잡았다. 힘들여 잡은 것들을 이고지고 노을진 바다에서 순비기꽃이 핀 둔덕을 걸어나오는 모습이 지금도 기억 속에 사진처럼 선명하게 찍혀있다. 순비기나무 줄기는 소금기가 있는 모래땅을 잘도 기면서 아무데나 우거져 있었다.

<중략>

이곳 수청구지 사람들은 마을 앞바다를 동틀이라 불렀다. 물이 밀려오면 하늘보다 더 넓고 짙푸른 파도가 넘실거리던 그 바다, 거기서부터 먼저 동이 튼다고 그렇게 부른 것일까?

우리집 식구들도 온몸이 뻘투성이가 되어 동틀 갈대밭과 뻘을 뒤져 바지락과 황바리, 능쟁이, 고둥, 굴 따위의 갯것을 잡곤 했다. 잡아온 바지락이 상하기 전에 까느라 할머니와 엄마, 고모는 밤을 새웠고, 텃밭 둑에는 버린 조개껍데기가 산처럼 쌓여갔다.”

내륙 깊숙이 파고든 바다는 육상교통이 발달하지 않은 시절 뱃길을 제공했다. 뱃길을 통해 안면도와 원산도를 비롯한 인근 도서와 천수만 연안의 해산물이 모여드는 광천은 이를 발판으로 예로부터 충청 중부지역 최대의 해상도시로 발돋움 했다.

1928년부터 옹암 어시장이 매일 열렸고, 광천장(3, 8일) 바로 전날 옹암장이 열렸다. 1931년 장항선이 개통되자 옹암포는 전성기를 맞이했으며 광천은 충남의 상업 중심지로 떠올랐다.

해산물 집산지로 번성을 누렸던 옹암포에서 주력 상품은 새우젓을 비롯한 각종 젓갈이었다. 고려시대에 들어오면서 젓갈은 보편적인 우리의 음식이 되었다. 송나라 사람 서긍이 쓴 <고려도경>에 “신분의 귀천을 가리지 않고 상용하는 음식이 젓갈”이라 기록되어 있다. 조선시대에 이르러 젓갈은 더 널리 보급되어 해안지방의 젓갈이 보부상들에 의해 전국 각지로 유통되었고, 거의 모든 어종이 젓갈의 원료로 사용되어 젓갈의 종류가 무려 150종에 달했다고 한다.

옹암포를 낀 광천은 지금도 광천토굴새우젓 하나로 관광객과 외지인들을 끌어들이고 있다. 옛 옹암포구 자리에 ‘광천토굴새우젓홍보전시관’이 있다. 이곳에 가면 토굴새우젓의 유래를 알 수 있다.

토굴을 사용하기 전에는 땅을 1m 정도 파서 독을 묻고 그곳에 새우젓을 보관하는 방식이었다. 그러나 이러한 방식으로 만든 새우젓은 버리는 것이 절반일 정도로 생산성이 떨어졌다. 일제시대에 금광에서 인부로 일했던 경험이 있었던 윤병원이라는 사람이 버리는 셈치고 지게꾼을 사서 새우젓 독을 오서산 폐금광으로 옮겼다. 폐금광에 저장해둔 젓갈을 가을철에 보니 부패하지 않고 잘 숙성이 됐다. 이렇게 해서 새우젓 고유의 맛을 장기간 유지할 수 있는 비법을 알아냈다. 이후 사람들은 옹암포 바로 옆에 있는 바위산에 토굴을 파들어가기 시작했다. 새우잡이 배들이 닿는 포구 바로 옆에 있는 야트막한 바위산 내부는 토굴이 거미줄처럼 얽혀 있다. 이곳 토굴 일부는 관광객들에게 개방하고 있다.

※이 기사는 지역신문발전위원회의 지원을 받았습니다.