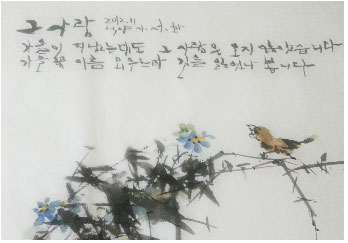

가을이 지났는데도 그 사람은 오지 않았습니다/가을꽃 이름 외우느라 길을 잃었나 봅니다

<필자의 ‘그 사람’ 전문>

저 참새는 여기 저기 가을꽃 이름을 외우며 돌아다니고 있다. 까치밥나무에 앉아 구절초 산국을 스치고 갔을 것이다. 여름꽃대에도 앉았다 갔을 것이고 억새 풀숲, 갈대숲에 있다 찬바람에 놀라 푸드득 날아가기도 했을 것이다. 며칠 전에는 지난 여정을 가을비에 흠뻑 적시기도 했을 것이다. 쑥부쟁이가 있는 덩굴숲 나뭇가지에 앉아 오늘은 가을꽃 이름을 외우며 바쁜 모습으로 앉아있다.

어제도 오늘도 그 사람은 올 리 없다. 가을 햇살이 왔다 갔고 가을바람이 두드리다 갔고 낙엽 몇 장이 베란다를 기웃거리다 갔을 뿐이다.

차의 백밀러 틈에 노란 은행잎 한 장이 끼어있다. 늦가을 바람이 남 몰래 꽂고 간 모양이다. 내 만추의 가슴에 매달려 떨고 있는 노란 은행잎 한 장. 가을도 다 지워진 글자 한 자 없는, 겨울비도 눈발도 알아 볼 수 없는 엽서 한 장. 지난 날 바닥에서 뒹굴고 흩어지고 이리저리 몰리다 늦바람에 뒤늦게 날아온 것이리라. 지난 날 지지고 볶고 부대꼈던 붉고, 노랗고, 빛 바랜 부치지 못한 사연이리라.

가을도 겨울 초입에 들어섰다. 날씨가 춥다. 집을 나간지 반세기도 훨씬 넘은, 아직도 추위에 떨고 있을 잎새 같은 사람. 그 사람이 나일지도 모른다는 생각이 든다. 아직도 욕심 하나 제대로 비울 줄 모르는 나에게 무슨 낙엽이 이순(耳順)의 세월에서 비수처럼 꽂혀있나.

정말 나는 나를 만날 수 있을까.

어제는 취객이었다가 오늘은 시객이었다. 이 천지 이 계절에 낙엽만한 화두가 어디 있을까. 여기가 서천보다도 더 먼 길인가. 창 밖에는 주홍 글씨보다 더 붉은 잎새들이 툭툭 그림자로 지고 있었다