《선》(이수지. 비룡소 2017)

단순해보이는 그림책 속에 담긴 ‘치밀한 시각적 계산’

왼쪽 면에서 오른쪽 면으로 이어지는 상황 전개

한국에서 그림책은 오랫동안 아동문학의 한 갈래로 취급되어 왔습니다. 이러한 풍토에서 그림책에 대한 가장 세련되고 선진적인 이해를 나는 이수지의 그림책에서 만납니다. 그의 그림책들은 ‘문학적 서사로서의 그림책 그림’과 ‘물건으로서의 책’, 그러니까 ‘그림(picture)+책(book)’에 대한 보다 풍부한 이해를 한 권의 책 안에서 수행하고 있기 때문입니다.

그림책 《선》(이수지, 비룡소 2017)은 그의 다른 그림책들과 마찬가지로 연극보다는 애니메이션을 연상시킵니다. 단편애니메이션으로도 전이가 얼마든 가능해 보이지요. 그러나 이것은 책이므로, 그는 그림책에서만 장난을 할 수 있는 책의 여러가지 요소들을 최대한 활용하고 부각시킵니다.

그는 책의 왼쪽 면과 오른쪽 면의 경계지점인 ‘접지(摺紙, paper folding)’를 중요한 요소로 활용해 이야기를 펼치는 작가로 유명합니다. 그림책 《선》은 접지를 활용한 그의 ‘경계 3부작’과는 다르지만, 작가는 이야기 뿐 아니라 책의 물성들에 필연적 요소를 부여하며 그것의 총체인 한 권의 책을 완성합니다. 독자가 충분히 즐기고 공감할 수 있도록, 완성된 책에서는 보이지 않는 무수한 드로잉과 재료 실험과 컴퓨터 작업을 통해 확실하게 실현시킵니다.

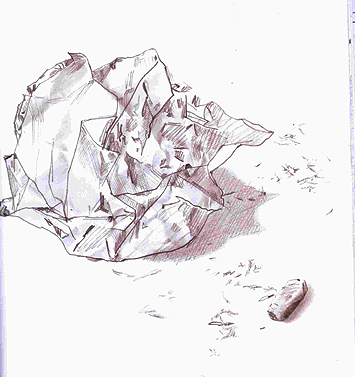

<장면2>에서 아이는 왼쪽 화면에 유려한 날의 흔적을 남기며 오른쪽 화면을 돌아 저 멀리로 빠지고, 다음 장면에서는 스케이트 날이 지나간 근경의 흔적을 굵고 과감한 마카 선으로 표현하고 있습니다. 그러다 빠른 속도로 근경으로 진입한 여자아이는 제자리에서 뱅글뱅글 도는데(장면4, 장면5), 작가가 그려놓은 불규칙한 동심원들로 독자를 스케이트를 탄 얼음판 위에 올려놓지요. 아이는 여러 가지 동작을 하며 얼음판에 다양한 선들을 만들다가, 화면 왼쪽 하단 끝에서 마침내 높이 뛰어오릅니다(장면8). 그러나 오른쪽 끝 지점에 겨우 착지한 아이는 균형을 잃게 되고, 결국 얼음판 위에서 엉덩방아를 찧고 말아요(장면10). 그리고 그 다음 장면에서는 혹독한 반전이 일어납니다.

다음 장면인 <장면12>에서 놀이(그림)를 망쳐버린 주인공이 자신이 내동댕이쳐지기 직전의 흔적들을 물끄러미 바라보고 있습니다. 그리고 바로 그 공간 속으로 사내아이 한 명이 엉덩이를 미끄러뜨리며 진입하게 되지요(장면13). 넘어진 것에 아랑곳없이 오히려 누워서 즐기는 남자아이를 발견한 주인공은 자괴감에서 해방되며, 홀로 버려진 줄 알았던 황량하던 공간 속으로 더 많은 아이들이 엎어지고 자빠지며 들어옵니다. 눈덩이를 던지고 눈사람을 만들며 그 공간은 마침내 유쾌한 놀이의 공간으로 바뀌지요(화면14, 화면15). 그리고 마지막 장면인 <장면16>에서는 나무들과 산이 있는 평화로운 배경 속에서 남녀 아이들이 서로의 등을 밀어주며 둥그렇게 얼음판을 위를 돌고, 놀이를 마친 가족들은 하나 둘씩 집으로 돌아가며 그림책은 막을 내립니다.

그렇다면 결국 그림책 《선》은 트릭의 연속인 셈인데, 그렇다면 현실과 비현실을 넘나드는 트릭들이 어떻게 가능했을까요?

그걸 알기 위해서는 첫 장면부터 마지막 장

작가는 드로잉 한 자신의 그림들을 그림에서 현실로, 현실에서 다시 그림으로, 플롯에 따라 다르게 사용하고 있습니다. 르네 마그리트가 자신의 작품인 《이것은 파이프가 아니다》를 통해 그림과 현실을, 현실과 유사현실을 환기시키려 했던 것처럼 말이지요. 그림과 현실, 현실과 판타지, 재현과 재현의 부정들을 통해 어쩌면 작가는 현실이란 다만 종잇장 위의 일일 수도 있다고 말하려는 것인지도 모르겠습니다.

‘그림동화’라는 말은 너무도 중요한 그림책의 물성(책의 무게, 책의 두께, 책의 판형, 책의 크기, 종이의 느낌, 제본방식 등등)을 제외시킬 위험이 매우 큽니다. 이 말로는 그림책이 어떠한 방식을 통해 언어로 구현되는지를 이해시킬 수 없습니다. 그림책을 ‘그림동화책’이라 하더라도 ‘동화’라는 말로 그림책을 간섭하게 되고, 그림책에 다분한 미술적 요소들을 문학이란 협소한 틀 속에 가둘 위험이 있으니 ‘그림동화’란 말은 더는 쓰지 않는 게 옳겠습니다.

*애써 써보긴 했으나, 이 글이 대체 무슨 말을 하고 있는지 궁금하신 분은 도서관에 가서 직접 그림책을 만나보시기 바랍니다. 그림책을 말글로 설명하는 일은 사실 불가능에 가깝기 때문입니다.(*)

※이 기사는 지역신문발전위원회의 지원을 받았습니다.